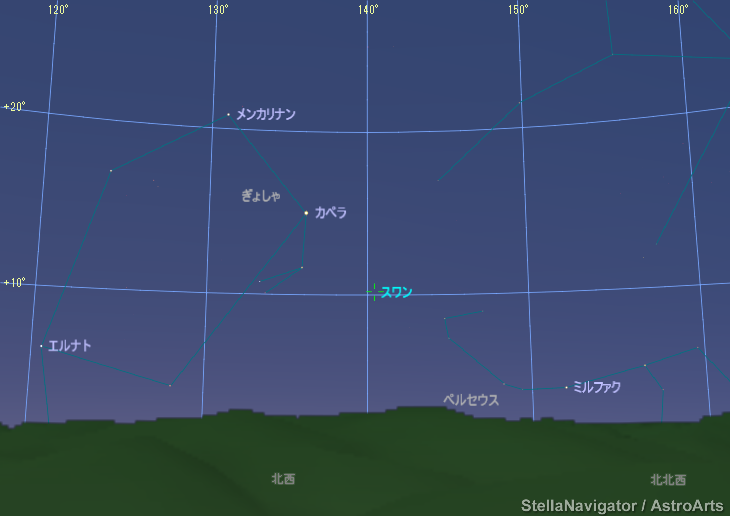

スワン彗星撮影失敗のあと,3発目に撮影したのは「はくちょう座」γ(ガンマ)星・サドル付近の散光星雲群です。

前回5月13日は,薄雲がかかり悪条件下での撮影でした。

今回は,街灯の明かりを抑えるため光害カットフィルターを装着して撮影。

「はくちょう座」γ星「サドル」付近には,散光星雲や暗黒星雲,散開星団などがあり,神秘的で美しい場所です。

真ん中にある明るい星が,γ星「サドル」です。

光害の影響が少ない,すっきりした星空のもとで撮ってみたい対象です。

《撮影データ》

2020,5.28

71FL+RD+D5500(HKIR)=432mm F4 SX2赤道儀(追尾撮影) ISO3200 55秒×14コマの加算平均コンポジット(ダーク補正:あり/フラット補正:なし) レデューサー先端にQBPフィルター装着