この日の天気は晴れ。

春の陽を浴びて福寿草は元気よく咲いていました。

福寿草は、晴れてないと咲いてくれません。

自生地は西向きの斜面なので午後の晴れた日がベスト。

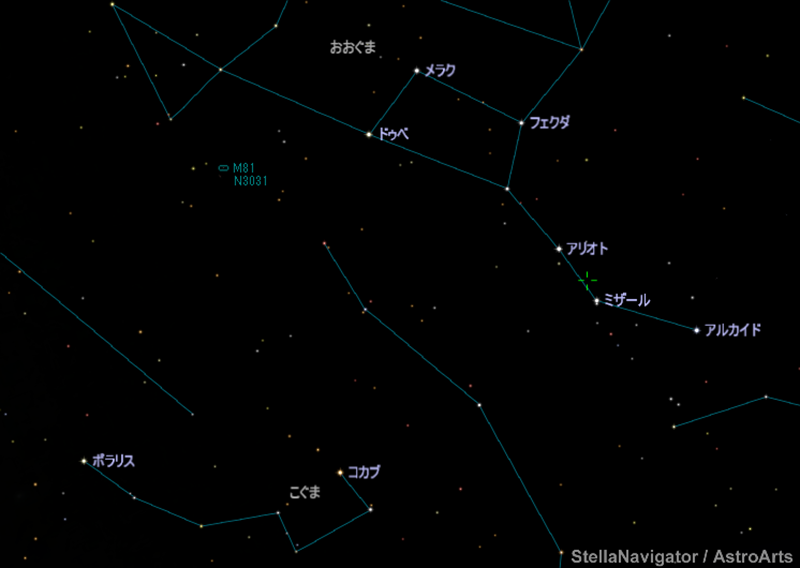

3月3日に撮影した2つ目は、おおぐま座のM81(渦巻銀河)です。

北斗七星のひしゃくの近くにあり、明るさは7.0等級で、見かけの大きさは満月ほどある大型の銀河です。

中心部が明るいため2段階露出をしましたが、ちょっと不自然な仕上がりになってしましました。

再現像して、画像を入れ替えました。

星図を追加しました。

《撮影データ》

撮影日:2022,3.3

R200SS+エクステンダーPH+ASI294MC-Pro(冷却-10℃) SX2赤道儀+ASI122MM-Mini+ステラショット2(オートガイド/撮像) Comet BP+IR/UVカットフィルター GAIN:480 105秒×14コマ+30秒×5コマの加算平均コンポジト ダーク補正/フラット補正あり

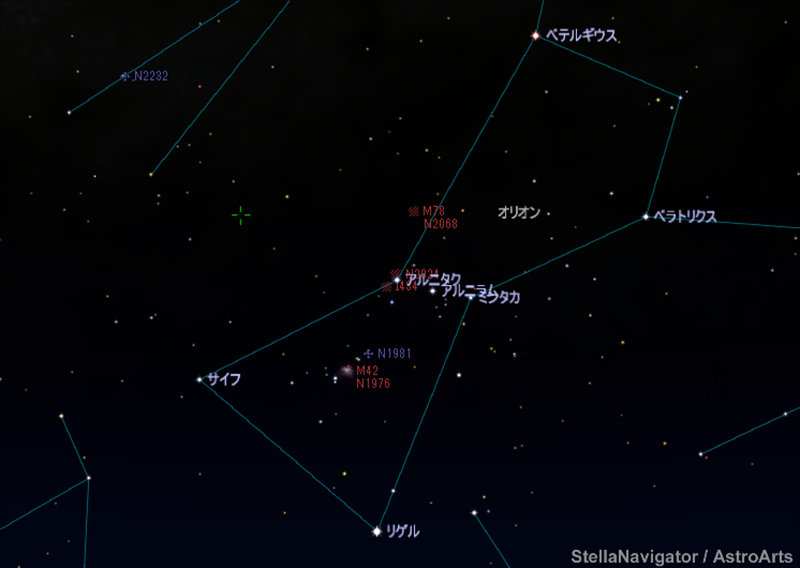

M78は、地味な散光星雲ですが、淡い青っぽい星雲はめずらしいと思って撮影してみました。

M78といえば、「ウルトラマンの故郷」として知名度がありますが、番組制作過程でM87とするところを間違えてM78としてしまったらしい。

なぜ、M87なのかはわかりません。

画像の方は、ライトフレーム、ダークフレームのコマ数が少なく、周辺の淡い部分が出ていませんし、ノイジーです。

星図を追加しました。

《撮影データ》

撮影日:2022,3.3

R200SS+エクステンダーPH+ASI294MC-Pro(冷却-10℃) SX2赤道儀+ASI122MM-Mini+ステラショット2(オートガイド/撮像) Comet BP+IR/UVカットフィルター GAIN:438 115秒×17コマの加算平均コンポジト ダーク補正/フラット補正あり